|

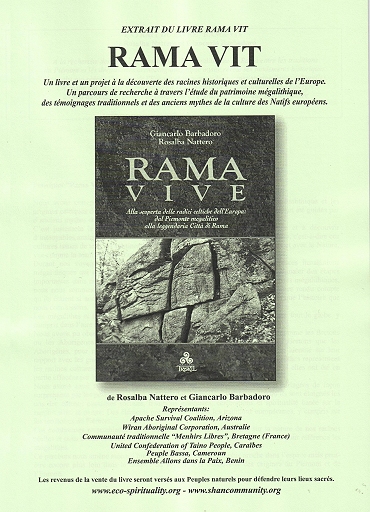

EXTRAIT DU LIVRE “RAMA VIVE”

de Rosalba Nattero et Giancarlo

Barbadoro A la recherche des traces de l'ancienne ville mégalithique de Rama entre

les traditions du Piémont et les découvertes archéologiques où le mythe révèle ses

fondements historiques. Un mythe qui raconte la descente d'un Dieu porteur de la connaissance qui

s'intègre à celui du Graal et permet de comprendre l'événement archaïque

extraordinaire qui a peut-être changé le destin de l'humanité. 1 - Les CELTes Et Le Mythe Du GRAAL Pourquoi

“Rama Vit”?

Nous

avons entrepris cette recherche poussés par l’intérêt pour la culture

mégalithique et les origines celtiques de l’Europe, et dans ce travail qui est

le notre nous avons souvent été guidés par d’anciens mythes et surtout par

celui du Graal. C’est

justement le Graal qui nous a amenés à voyager à travers le monde et à

découvrir d’incroyables analogies entre les cultures que nous définissons

« Peuples naturels », c'est-à-dire ces cultures issues de tous les

continents qui conservent et défendent leur rapport direct avec la Nature, vue

comme la manifestation d’un mystère, essence même de l’existence. Durant nos voyages, nous nous sommes souvent trouvés

face à d’imposantes installations mégalithiques qui semblaient représenter une

constante dans nos parcours et signaler des étapes importantes dans notre

recherche. Face à la présence étendue de nombreux restes mégalithiques, nous

nous sommes demandé ce qu’ils pouvaient représenter. Nous nous sommes rendu

compte qu’ils étaient si anciens qu’ils représentaient un passé lointain, bien

plus vieux que l’histoire que nous connaissons. Les mégalithes et les caractéristiques culturelles

liées à ceux-ci sont présent sur tout le globe, y compris dans l’aire de

l’Europe et en particulier au Piémont. Nous avons pu observer que le lien culturel entre

les mégalithes et les peuples comme les Bretons ou les Aborigènes australiens

est encore vivant et continu. Aussi bien les Bretons que les Aborigènes, pour

n’en citer que quelques uns, fondent leurs traditions et leur identité sur leur

rapport avec les grandes installations. Cela nous a amené à penser que les

mégalithes représentent les racines culturelles à partir desquelles provient

l’humanité moderne (même si elles ont été en partie effacées par les religions

qui sont arrivées ensuite). Nous avons aussi été frappés par les

caractéristiques culturelles spécifiques partagées de façon surprenante par les

peuples ayant un lien avec les mégalithes, y compris lorsqu’ils sont éloignés

les uns des autres : coutumes sociales, traditions musicales, célébrations

et spiritualité basée sur le rapport avec la nature. Des éléments présents

aussi dans les traditions européennes, y compris sur les territoires du

Piémont. Ces nombreuses ressemblances nous ont amenés à

nous questionner sur la nature de nos racines réelles et nous avons commencé

une récolte des légendes et des traditions ayant pour référence les mégalithes. Ce parcours nous amène aujourd’hui à entreprendre

un voyage plus proche dans l’espace mais peut-être encore plus loin dans le

temps : un voyage à la découverte des origines du Piémont et de l’Europe. Dans ce parcours, parfois brumeux, parfois

limpide, nous sommes guidés par d’anciens mythes et surtout par une très

vieille légende : la légende de la ville de Rama, liée elle-aussi au mythe

du Graal. A travers la récolte du corpus de légendes

transmises dans les vallées piémontaises, il émerge un puzzle permettant de

délimiter un cadre complexe qui peut avoir des revers historiques justement à

travers l’interprétation des restes

mégalithiques existants. Notre recherche s’adresse à une ère

protohistorique et archaïque. Nous essayons de recomposer la mosaïque d’une

histoire apparemment détruite par plusieurs siècles de manque d’information, de

désintérêt et de réécriture des histoires. Peut-être que nos origines

proviennent justement de ce peuple mystérieux qui a disparu dans le vide mais

qui a laissé de profonds indices de sa présence : les restes

mégalithiques. Les Celtes aimaient la nature, les bois étaient

leurs temples, leur écriture s’inspirait des arbres. Pour notre recherche, nous sommes justement partis

de cet amour pour la nature, pour la Terre et ses habitants, pour notre terre. Et nous avons fait des découvertes qui nous ont

étonnés et enthousiasmés… Nous ne désirons pas arriver à une conclusion

précise, nous voulons seulement partager nos recherches avec d’autres

passionnés, comme nous, et montrer le grand patrimoine que nous avons à portée

de main et qui peut être sous les yeux de tous. Divulguer la réalité historique

du mégalithisme et des mythes qui y sont liés afin que chacun puisse en tirer

ses propres conclusions. Nous laissons aux experts du secteur le travail de

catalogage et le soin d’évaluer les restes instrumentalement parlant . Nous

espérons que les experts s’intéresseront à nos recherches et entreprendront une

enquête approfondie sur les restes mégalithiques et sur tout ce qu’ont laissé

les peuples qui nous ont précédés, ce qui représente la culture de laquelle

nous provenons. Les

Celtes et l’Europe

Nous sommes habitués à considérer nos racines et

notre histoire en fonction des informations que nous fournit la culture dans

laquelle nous sommes nés et nous avons grandis. En général on ne tient pas

compte des racines anciennes sur lesquelles se base notre culture elle-même et

qui en sont à l’origine. Mais le patrimoine de l’humanité n’est pas

constitué exclusivement par les monuments architecturaux du passé : il

existe un grand patrimoine transmis par la mémoire historique de l’humanité,

constitué par les mythes et les légendes de tous les peuples de la terre, qui

accompagne obstinément l’histoire de l’homme, prêt à être interprété et

recomposé comme un énorme puzzle, gardien jaloux de mythes millénaires et

d’enseignements ancestraux. Il est assez courant de penser que sur le

continent européen, avant l’apparition de l’Empire Romain, aucune autre grande

civilisation n’ait existé. Un lieu commun amplement justifié vu que les livres

d’histoire eux-mêmes nous proposent une Europe ancienne aux contours

historiques indéfinis, habitée par des peuples anonymes, sauvages et

prédateurs. Selon les traditions anciennes, survécues à

travers les millénaires, on parle au contraire de l’existence d’une

civilisation importante qui serait même apparue tout à fait au nord 6 000 ans

av. J.C, puis qui se serait étendue vers le centre de l’Europe. Une

civilisation née suite aux migrations progressives des populations provenant de

l’aire de la Mer Noire après que les glaciers de la dernière glaciation,

environ 12 000 ans av. J.C, se soient retirés, libérant ainsi les terre du nord

de l’Europe. C’est à cette époque que naquirent les grands

monuments mégalithiques, qui par leur indéniable présence sont aujourd’hui

encore les témoins d’une ancienne culture qui les éleva dans la nuit des temps

de l’histoire européenne. Les monuments mégalithiques, que nous pouvons

aujourd’hui encore observer dans le monde entier, sont évidents et ils sont les

témoins de la connaissance de la construction de ces cultures. Cela dit nous

ignorons l’existence des œuvres raffinées d’orfèvrerie, aujourd’hui enfermées

dans des musées, des objets que seul un peuple doté d’une grande sensibilité,

de gout et surtout d’une certaine capacité technologique pouvait avoir créés. Nous ignorons l’existence des mythes et des

épopées qui n’ont rien à envier aux récits bibliques et aux œuvres de la Grèce

antique. Nous ignorons les connaissances mathématiques et astronomiques grâce

auxquelles les anciens Natifs européens ont construits les temples

mégalithiques ainsi que cette métrique musicale particulière que nous utilisons

encore aujourd’hui avec des résultats surprenants sur le plan de l’intérieur. Cette même image des Natifs européens est

aujourd’hui filtrée par ce que les écrivains romains et grecs ont laissé dans

leurs narrations domestiques. Dans tous les cas, ils nous parlent d’une culture

qui a perdu ses caractéristiques d’origine, éliminées par de violentes répressions ;

une culture qui n’a survécut que par le mimétisme social, tout d’abord dans le

contexte de l’Empire Romain puis dans celui de l’expansion du Christianisme. Des cultures qui existent aujourd’hui encore, avec

une histoire personnelle, qui s’est développée parallèlement à celles des

cultures dominantes ; des cultures qui ont survécu aux persécutions de

leurs conquérants et qui font aujourd’hui partie de l’identité historique et de

l’expérience des Peuples naturels de la planète. Ce patrimoine est lié à la culture des Celtes,

étendue dans toute l’Europe, une culture dans laquelle ont puisé nos racines. Le mythe du

Graal et la figure de Phaéton L’histoire ancienne du continent européen a été

caractérisée par la présence de la culture celtique qui, au cours de nombreux

millénaires, a amené jusqu’à nous le souvenir d’une grande civilisation,

d’ancien gestes, de mythes et de coutumes populaires et religieuses vivantes et

diffuses, aujourd’hui encore, dans toutes les nations de l’Europe actuelle. Les Celtes étaient un peuple mystérieux qui

affirmait être issu du ciel. Conséquence de leur origine céleste, le nom

Kealteach, ce qui signifiait justement « fils du ciel ». En gaélique,

« Kealteach » signifiait aussi « peuple secret » ou

« homme céleste » quand il faisait référence aux individus un par un.

Les Celtes célébraient leur identité mystérieuse à

travers les anciens mythes qui étaient à l’origine de leur culture : les

mythes des origines représentaient pour les Celtes la base profonde de leur

identité et la source de leur connaissance. La connaissance des mythes des origines permet de

se rapprocher de l’identité la plus réelle et mystérieuse du celtisme, avant

les contaminations culturelles de la part e l’Empire Romain et par la suite du

Christianisme. Par rapport au sens du mythe, dans son Timée

Platon (philosophe athénien – 427-347 av. J.C.) affirme que les mythes ne sont

pas simplement des récits mais une façon de transmettre des événements

historiques à travers le temps afin de leur permettre de passer outre le retour

à la barbarie des civilisations de la Terre à cause des catastrophes

environnementales qui les anéantissent. A cette occasion, Platon établit une relation

entre le mythe de Phaéton et un objet céleste qui serait tombé sur la terre. Le Graal est certainement l’un des mythes les plus

importants des origines du celtisme antique. Il était considéré comme l’origine et la source

pérenne de la connaissance des druides. Par la suite, le mythe du Graal fut

considéré comme l’origine de l’Alchimie. La référence à la connaissance dont le Graal

serait le dépositaire semble être établie par ce même acronyme qui est à

l’origine de son nom : “Gnosis Recepita Ab Antiqua

Luce”. Le mythe du Graal est présent dans de nombreuses cultures de la planète et il a eu de nombreuses interprétations, selon les traditions et les époques historiques. Nous pouvons résumer le récit du mythe du Graal en faisant un syncrétisme composé de plusieurs références traditionnelles : Une créature semi-divine, que certains identifiaient comme un ange, tomba

du ciel au commencement de l’histoire de l’humanité. De l’émeraude tombé de son

front, les gardiens de l’Eden originel firent une coupe de connaissance remise

à Adam et Eve. Quand le couple fut chassé du paradis terrestre, la coupe passa de main en

main depuis l’Eden jusqu’en Egypte où elle fut gardée par Osiris. Après la mort

de ce dernier causée par Seth, la coupe du Graal fut perdue. Des siècles plus tard, se sera le rôle de Merlin, du roi Arthur et des

Chevaliers de la Table Ronde de tenter de la récupérer et de la ramener à

Camelot pour recréer l’Eden perdu. Le mythe du Graal se retrouve dans une autre

tradition du celtisme, liée au mythe que les grecs ont nommé Phaéton et à la

ville mégalithique de Rama, ayant existée dans le passé dans la Vallée de Susa

et dont les origines remontent justement à ce mythe. Voici le récit du mythe grec de Phaéton raconté par Ovide (Publius

Ovidius Naso de Sulmona – 43 av. J.C. – 17 apr. J.C., dans son livre Les

Métamorphoses) : Le dieu fils du Soleil monta en cachette sur le char

solaire du père et se mit à gambader dans le ciel. Toutefois, vu qu’il n’était pas capable de conduire le

char, il tomba sur terre en provocant un grand incendie. D’après le mythe, sa chute aurait eu lieu au croisement

des deux fleuves qui furent par la suite identifiés comme étant le Pô et la

Dora. D’après d’autres légendes, il serait tombé dans le fleuve

Eridan, ancien nom du Pô, qui est aussi le nom d’une grande constellation du

ciel boréal. Il y a une ressemblance narrative évidente entre

le mythe du Graal et celui de Phaéton : une créature de nature divine

tombe du ciel sur la Terre et se manifeste aussi, comme on peut le remarquer

par la suite, comme une entité porteuse de connaissance. Pour cette raison, le mythe de Phaéton semble

tellement se mêler avec celui du Graal qu’ils pourraient démontrer à travers

deux récits différents, la représentation symbolique d’un même événement. Selon cette perspective, l’étude du mythe de

Phaéton, à travers les légendes et les comptes-rendus historiques qui en

parlent, peut permettre de situer le mythe du Graal dans un contexte historique

et de donner un profil compréhensible de la valeur qu’il possède. Un contexte historique qui nous a amené à faire

des découvertes de nature archéologique. Le Stone Circle de Dreamland, Piémont - La reconstitution d'un "cromlech" érigé selon le mythe du

cercle de Phaéton, pour rendre visible la culture celtique dans son rapport

avec la Nature. Un ouvrage d'archéo-astronomie pour permettre au public de

découvrir les phénomènes de la voûte céleste. Un

théâtre d'inspiration ancienne, plongé dans la nature, où se tiennent des

manifestations musicales et culturelles qui évoquent l'esprit de la nature et

de la grande aventure de la vie. 2 - LE MYTHE

DE PHAETON ET DE LA VILLE DE RAMA Phaéton, le dieu civilisateur de la tradition druidique Pendant des millénaires, l’aire du Piémont a été

le théâtre de l’ancienne culture des Celtes qui ont laissé des traces

d’habitations et des traditions relatives aux mythes du Graal et de Phaéton. Les légendes du Piémont interprètent la venue du

dieu Phaéton de façon plus spécifique et avec beaucoup plus de détails que ce

qui est cité dans les Métamorphoses d’Ovide. Des récits qui sont aussi appuyés par des légendes

recueillies dans d’autres parties du continent européen. Celles-ci, bien

qu’étant issues de cultures différentes, démontrent une cohérence

extraordinaire de situations permettant d’enrichir de détails le récit-guide de

la tradition piémontaise et d’obtenir un cadre global précis de cet événement

mythique. D’après les légendes des anciennes traditions

druidiques du Piémont, Phaéton ne serait pas tombé sur terre comme le raconte

le mythe grec, mais il serait descendu du ciel sur son char céleste entièrement

construit en or massif. En outre, il n’aurait pas allumé un terrible incendie

comme dans le mythe d’Ovide, à moins que cet événement ne fût une référence

symbolique au culte du feu ou à la diffusion d’une nouvelle philosophie venue

du ciel qui aurait impliqué tout le continent européen. Le dieu serait descendu avec son char de métal

doré dans la Vallée de Susa, sur les flancs du mont Roc Moal, l’actuel

Rochemelon (Rocciamelone), où existait une caverne sacrée ancienne et mythique

qui s’ouvrait sur le flanc de la montagne pour s’étendre dans les méandres de

sa roche. C’est ici que Phaéton aurait rencontré les hommes

qui vivaient là, dans un passé lointain. Des hommes qui, selon la tradition

druidique, étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui, bien plus grands, si

bien qu’ils étaient décrits comme des géants aux traits monstrueux. Décrits parfois comme de petits sauriens et

serpents anthropomorphes recouverts de plumes multicolores et ayant le sang

chaud. En fonction des légendes, le dieu descendu dans la

Vallée de Susa aurait rencontré après son arrivée une confraternité d’hommes de

cette époque qui pratiquait le culte du feu, considéré comme une émanation du

Soleil, la manifestation de la divinité qui régnait sur l’univers. Phaéton avait choisit une clairière dans une forêt

de la vallée et pour la délimiter il avait fait construire, par ses deux

assistants faits de métal doré, un grand cercle de douze énormes pierres

dressées vers le ciel. C’est ici qu’il accueillait les membres de la

compagnie du feu pour leur enseigner les secrets du ciel et de la terre, les

transformant grâce à sa connaissance en créatures semi-divines. Son enseignement touchait les différentes

sciences, de l’agriculture aux mathématiques, à l’écriture, à la médecine, à

l’astronomie jusqu’à la technologie de la fusion des métaux. A partir de cet événement mémorable, la

confraternité initiale du feu qui faisait des travaux de métallurgie se

transforma en une Ecole initiatique. L’Ecole du Feu commença son œuvre en formant les

premiers druides, les Ard-Ri, qui auraient par la suite civilisé tout le

continent européen. La mission de cette école druidique aura été de

donner vie à la civilisation du bassin fertile de la Mer Noire, la

« civilisation d’Ys ». D’après la tradition des druides, Phaéton aurait

amené en cadeau aux hommes un arbre aux pouvoirs particuliers, l’Yggdrasil,

l’arbre de la vie qui s’étend entre les mondes, capable de conférer bien-être

et connaissance à celui qui le plante ou qui le cultive (symbolisme faisant

référence à la méditation). Dans les légendes du druidisme piémontais, Phaéton

est aussi perçu comme le dispensateur de l’art de l’Alchimie de l’intérieur.

Confirmation de cela, certaines traditions bretonnes antiques déclarent que

Phaéton a été le premier initiateur de l’Alchimie et que l’origine de celle-ci

ne provient pas de l’Egypte mais qu’elle est issue des natifs du continent

européen. Phaéton aurait aussi enseigné l’écriture et les 22

lettres de l’alphabet sacré utilisé par les druides et connu comme étant celui

des Runes et de l’alphabet Oghamique lui seraient attribuées. Un fait qui nous amène à relier le personnage de

Phaéton et celui du dieu égyptien Thot, dieu des sciences et créateur de

l’écriture. Vu les légendes qui existent sur les rapports

entre l’Egypte antique et la région piémontaise, dans laquelle nous citons les

visites d’importants représentants des cours pharaoniques venus en pèlerinage

sur ces terres, nous pourrions aussi prendre en considération l’hypothèse que

le personnage de Phaéton ait été source d’inspiration pour la conception de la

divinité égyptienne. En effet, le personnage de Thot était considéré

comme l’initiateur de la science de l’Alchimie et il a été lié au symbolisme de

la Table d’émeraude – qui rappelle le personnage Lucifer/Phaéton – retrouvée en

possession de Hermès Trismégiste et reconnue comme étant à la base de

l’Alchimie, avec le personnage d’Odin, le chaman nordique créateur de

l’humanité et de la science du « Seidr », l’art thérapeutique du

chamanisme druidique. L’Ecole Alchimique L’Ecole Alchimique, en prenant pour référence le

caractère opérationnel de la fusion des métaux, développa la doctrine

alchimique de la transformation de la matière qui symbolisait, pour les Ard-Ri

(les Initiés), la transformation de la condition subjective du visible en

qualité réelle et invisible de la nature immatérielle de l’existence. L’Ecole était dédiée à l’étude de la Nature et à

l’Ascèse de l’individu. Elle s’occupait de la connaissance du Shan,

c'est-à-dire du mysticisme de la nature immatérielle de l’existence. L’école Alchimique devint l’archétype de l’Art

druidique et au fil des millénaires suivants, elle devint l’Art secret de

l’Alchimie. L’Ecole faisait référence à la figure symbolique

du Dragon (symbole de l’origine même de l’école) qui interprétait la maîtrise

du feu et de l’élévation spirituelle ainsi que les forces cosmiques de

l’univers provenant du Vide. La connaissance et la figure de l’Initié, qui

était capable d’utiliser les forces cosmiques pour son évolution et pour ses facultés

créatives, était issue de cette Tradition archaïque. L’Initié était le Dragon, clerc-guerrier capable

de lutter mais aussi de danser poétiquement dans le vent. L’Ecole Alchimique manifestait son enseignement à

travers des symboles, les plus importants étant le Soleil, le Siv’nul

(chandelier à trois bras), le Dragon et la Coupe (le Graal). L’école initiatique était réservée à la

préparation de l’ordre druidique et elle devint la référence spirituelle

principale pour les cultures du continent européen et de la civilisation d’Ys

après la disparition des civilisations antiques. Par la suite, de cette école provinrent aussi

différentes formes d’applications technologiques ainsi qu’une organisation

industrielle basée sur l’art métallurgique. Phaéton et

les autres mythes des dieux civilisateurs La légende de Phaéton, vu comme dieu civilisateur,

semble posséder de nombreuses affinités avec un grand nombre d’autres légendes

antiques qui racontent des événements et des symbolismes très similaires : -

La mythologie chinoise parle de Houang-Ti, le fils du ciel, qui serait

descendu sur la Terre en 2500 av. J.C. environ, et qui aurait habité dans le

bassin du fleuve Houang-ho. Ce dieu possédait de nombreux chars qui se

déplaçaient sans être tirés. Après avoir vécu sur notre Terre pendant trois

siècles, Houang-Ti retourna sur l’étoile de laquelle il était venu et qui se

trouvait dans la constellation du Lion. -

L’historien assyrien-babylonien Bérose rappelle le mythe du dieu Oannès qui

émergeait chaque jour du Golf Persique pour enseigner les sciences aux hommes

des temps anciens. -

Une légende des Natifs américains du Sud-ouest concerne le dieu barbu du

Meteor Crater qui serait descendu du ciel avec grand fracas pour enseigner la

connaissance aux Hopi. A noter que le cratère en question est de forme

curieusement carrée et que le météore qui aurait du en être à l’origine n’a

jamais été retrouvé. -

Toujours chez les Hopi, il existe le mythe des Katchina, les dieux qui dans

les temps anciens amenèrent la connaissance aux hommes. -

Chez les aborigènes australiens il existe le mythe des Seigneurs de

l’Alcheringa qui dans « le Temps du Rêve » amenèrent aux peuples de

la Terre la connaissance ainsi que les rites sociaux et initiatiques, -

Dans le mythe hébreu, il existe la croyance des Elohim, les dieux qui

créèrent Adam et Eve et donc toute l’humanité. -

Dans les mythes Quiché de l’Amérique Centrale, cités dans le poème

« Popol Vuh », il existe le mythe du dieu colonisateur Vacub Xachix,

« Sette Are », qui descend du ciel pour apporter la connaissance aux

hommes. -

Chez les Mayas il existe le mythe du dieu colonisateur Quetzalcóatl, le

« serpent à plumes », qui est associé à la planète Vénus,

« l’Etoile du matin ». Phaéton et

Njambé, le dieu civilisateur de Ngog Lituba En Afrique, les anciennes traditions du Peuple des

Bassas du Cameroun affirment qu’au début des temps, se manifesta le dieu vivant

Nyambé, l’ancêtre des anciens. Il créa les esprits, le premier couple humain à

qui il donna sa connaissance divine, ainsi que l’immense forêt là où il était

apparu et où il avait placé l’immense rocher de Ngog Lituba dont le nom

signifie « rocher percé » et qui indique l’existence d’une grotte

sacrée. Nyambé avait planté le « Singue », un

petit arbre qui consentait de retrouver la santé et une nouvelle jeunesse ce

qui permettait de recommencer une nouvelle vie. Le peuple africain naquit à partir du premier

couple d’êtres vivants et quand il devint nombreux, il commença à se répandre

sur tout le continent. Nyambé réunit alors son peuple sur le mont du rocher

percé et il se congédia en ordonnant à ses élèves, reconnus comme étant

Mbombock ou Mpeh Mpeh selon les tribus, de continuer son enseignement au sein

des différentes nations qui étaient en train de se former. Le rocher sacré de Ngog Lituba en Cameroun

Le mythe de Ngog Lituba semble se superposer

inévitablement à celui de Phaéton. D’après ce mythe aussi, l’ancien dieu vivant

parmi les hommes est mis en relation avec une montagne, le Roc –Maol (nom

celtique du mont actuellement nommé Rochemelon (Rocciamelone), dans la région

Piémont), elle aussi « percée » en son flanc à cause de l’ouverture

d’une grotte ancienne et mythique. Phaéton, tout comme Njambé, amène lui aussi en

offrande son savoir divin et l’arbre de l’Yggdrasil qui pouvait apporter bien-être

et connaissance. Avant de quitter les hommes, il leur donna une

grande roue percée faite d’or et d’après le mythe, grâce à différentes écoles

initiatiques, ses élèves, les Ard-Ri, portèrent son enseignement à travers tout

le continent européen, depuis l’extrême nord jusqu’au bassin fertile de

l’actuelle Mer Noire. Phaéton et

la Saga des dieux d’Asgard La mythologie du Grand Nord européen célèbre la

saga d’Odin et des dieux de Sagard, un élément central des cultures viking et

celte qui situe dans un contexte historique le mythe des origines et plus

spécialement les événements primordiaux de l’humanité et qui développe donc sur

un plan historique et légendaire le mythe du Graal et de ses implications

culturelles. On y met en évidence le personnage de Loki qui, vu

les propriétés du symbole anthropomorphe qu’il revêt, est associé au mythe du

Graal et par conséquent au personnage de Phaéton. Certains chercheurs associent son nom à ce qu’il

représente de gaélique dans le latin « lux, lumière » ou « porteur

de lumière » et il montre une analogie avec « logi », la flamme. C’est pour cette raison que Loki est souvent

comparé au personnage de Lucifer, l’ange rebelle qui, en tombant du ciel,

laisse s’échapper de son front l’émeraude avec lequel sera réalisé la coupe du

Graal, c'est-à-dire de la connaissance. Loki, en tant que porteur de connaissance comme le

Graal et Phaéton, d’après la mythologie nordique, aurait en effet appris à

Odin, roi des dieux de Sagard, le moyen d’obtenir les Runes, source de savoir du

monde divin et du monde physique. Phaéton et

la grande roue percée faite d’or Phaéton est évoqué comme un dieu secret et même

son vrai nom reste un secret connu et transmis seulement par les élèves qui

sont plus proches de lui, les Ard-Ri. Les légendes de nombreuses cultures natives de la

planète font souvent référence à son aspect et son identité à travers le

symbolisme du Dragon, une figure qui interprète aussi bien le côté divin que

les forces du cosmos et celles de son énergie vitale. Après son arrivée, Phaéton fit construire un grand

cercle de pierres dressées vers le ciel par ses deux assistants faits de métal

doré et sortis de son grand char céleste. Un détail repris de façon similaire par d’autres

mythes comme celui du dieu Vulcain de l’Iliade d’Homère, lequel était assisté

par des créatures en or qu’il avait construit lui-même et qui étaient capables

de parler, réciter des poèmes et danser. Ou alors comme le mythe de Houang-Ti,

le fils du ciel de la mythologie chinoise, qui descendit sur la Terre pour

habiter dans le bassin du fleuve Houang-ho et qui avait à sa disposition

quatre-vingts serviteurs faits de métal avec quatre yeux et six bras chacun et

qui se nourrissaient de pierres et de sable. A l’intérieur de ce grand cercle de pierre Phaéton

accueillait ses élèves et leurs enseignait ses sciences secrètes. C’est en ce lieu que naquirent les premiers

druides, les Ard-Ri, qui auraient par la suite emmené sur tout le continent

européen la science apprise du dieu et auraient contribué à créer les bases de

la culture celtique. Quant vint l’heure de prendre congé des hommes, avant de quitter la Terre, Phaéton

réalisa une grande roue percée faite d’or, de deux mètres de diamètre,

déclarant que celle-ci contenait toute la science qu’il avait enseigné et

qu’elle aurait servi à la transmettre aux futures générations, en plus d’être

un souvenir de son passage. L’événement narré par la tradition rappelle le

mythe du dieu africain Nyambé et du grand rocher percé. Nyambé arriva lui aussi

sur la Terre pour enseigner les sciences aux hommes et il créa lui aussi une

lignée d’initiateurs qui auraient parcouru le continent africain afin de

diffuser sa connaissance. La

naissance de la ville mythique de Rama D’après les anciennes traditions druidiques, dans

les vallées du Piémont, près du cercle de pierres où Phaéton rassemblait ses

élèves, un sanctuaire (le Sanctuaire du Feu) fut réalisé dans une ancienne

grotte, déjà considérée sacrée auparavant et qui se trouve dans le mont

Roc-Maol, l’actuel Rochemelon (Rocciamelone). Autour de ce complexe un premier bourg fut

construit, il accueillit d’abord ses élèves puis plus tard les pèlerins qui

venaient honorer le dieu. Par la suite, après que Phaéton eut pris congé des

hommes, le bourg se transforma en une immense ville mégalithique, celle dont on

se rappela par la suite comme étant la ville de Rama. Rama n’était pas la seule grande construction en

pierre comme se présentait à l’origine le bourg, elle faisait partie d’une

immense agglomération urbaine qui comprenait des centres habités plus petits. Un complexe urbain qui s’étendait de l’actuelle

ville de Susa vers le versant français, jusqu’à la zone de la ville actuelle de

Turin, presque sur les rives du fleuve Po. La ville principale qui s’était développée autour

de l’ancien Sanctuaire du Feu, aurait été construite déjà dès le départ en

utilisant de grands blocs de pierre. Les murs cyclopéens du complexe principal de Rama

se déroulaient sur 27 kilomètres environ et ses immenses arcades en pierre

s’étendaient sur toute la largeur et la longueur de la vallée, le long de la

ligne directrice des petites villes de Bruzolo-Chianocco-Foresto, sur les rives

du fleuve Dora. Les récits des traditions locales relatent que les

constructeurs de Rama vénéraient le soleil et le feu comme des symboles

spirituels. Ils étaient d’habiles métallurgistes et ils forgeaient des objets

en métal. Ils extrayaient un de leurs minerais particuliers

de la zone de Mompantero, des mines du Bois Noir. D’après les études des

chercheurs du siècle précédent, il semblerait que par la suite les romains,

influencés par les légendes sur Rama, cherchèrent leurs puits miniers et les

explorèrent afin de comprendre ce qu’ils en extrayaient. Toujours d’après ces récits, les habitants de Rama

étaient considérés comme étant de grands magiciens et des alchimistes très

doués pour les sciences exactes ainsi que pour les sciences occultes, en outre

ils possédaient des machines qui faisaient des choses merveilleuses. La ville semble avoir développé sa splendeur

architecturale et son influence politique autour de 4000 – 3000 ans av. J. C.,

grâce à l’apport de la culture des Pélasges qui abandonnaient le bassin fertile

de la Mer Noire désormais détruit par un débordement de la Mer Méditerranée. Les Pélasges étaient connus au sens général comme

les Peuples de la Mer, des peuples qui émigraient de leurs terres à la

recherche de nouveaux territoires sur lesquels vivre après que le grand déluge

cité par Deucalion ait détruit leurs terres d’origine. La fin de

la ville cyclopéenne Les récits locaux recueillis par

les chercheurs relatent que la ville de Rama fut détruite par un grand déluge

qui arriva à l’improviste. D’autres encore expliquent que sa

disparition fut causée par une gigantesque avalanche de glace et de pierres qui

la fit disparaitre en l’enfouissant pour toujours sous les débris. D’autres auteurs soutiennent la

version d’un tremblement de terre imprévu et destructeur dans la vallée qui

rasa au sol la ville et que par la suite elle ne fut plus reconstruite. Les légendes permettent de

reconstruire l’événement de la disparition de Rama en la reliant à l’invasion

de la plaine Padane, autour de 600 ans av. J.C., de la part des peuples du sud

qui attaquèrent en force la grande ville cyclopéenne et détruisirent les murs

mégalithiques en faisant fuir les Pélasges vers la mer Tyrrhénienne et au-delà

des Alpes. On peut penser que ces

envahisseurs étaient les Etrusques qui avaient envahi la Padanie autour de 600

ans av. J.C. A remarquer que c’est justement autour de 800 – 500 av. J.C., au

début de l’Age du Fer, que s’est manifesté la culture celtique historique de la

Période de Hallstatt. Il semble que la société des

Celtes transalpins, peut-être issus de la culture des Pélasges de Rama, soit

basée sur le peuple, les guerriers et les druides. C’est à cette époque

qu’apparurent les « torques » et les « chaudrons » rituels. Par la suite, autour de 400 ans

av. J.C., les Gallois-Celtes transalpins transitèrent au sud des Alpes et

chassèrent les Etrusques, reconstruisant partiellement la ville cyclopéenne qui

prit le nom de Rama, en hommage à son constructeur pélasgique et en référence à

la « roche » comme élément de construction de la ville, d’après un

terme gaélique antique. La survie de Rama dans la légende Environ 200 ans av. J.C., les

romains envahirent et dévastèrent la Gaule Cisalpine. Le sanctuaire de Phaéton

fut dissimulé et la grande roue d’or ainsi que d’autres reliques furent cachées

dans de grandes cavernes naturelles que la tradition décrit comme existantes

dans la Vallée Padane et qui rejoignaient le Po en partant du centre de la

vallée de Susa jusqu’au territoire où se dresse aujourd’hui la ville de Turin,

le chef-lieu du Piémont. Les romains saccagèrent ce qu’il

restait de Rama en morcelant et en emportant les grandes pierres des murs qu’il

restait, épargnées par le temps et par les événements telluriques. Dans la Vallée et plus

précisément dans la zone de Mompantero, les légendes locales sont transmises

aujourd’hui encore. Elles relatent de façon très vivante les événements

relatifs à la ville de Rama et à sa disparition. Elles affirment que tous ses

habitants ne disparurent pas mais qu’une partie de ces derniers construisit une

ville dans les viscères rocheux du Roc Maol où ils se réfugièrent tout en

maintenant leur existence secrète. Elles affirment aussi que dans

des endroits secrets, connus seulement par quelques habitants de la vallée, il

y a encore des instruments pour creuser et d’étranges machines qui furent

utilisées par les habitants de Rama et avec lesquelles il est possible de

faire, aujourd’hui encore, des choses extraordinaires. D’autres légendes racontent

encore que le dieu descendu parmi les hommes aurait laissé un de ses assistants

fait de métal doré pour protéger la grande roue en or ainsi que tous les secrets

de sa connaissance. L’assistant du dieu aurait été

capable de se transformer selon son bon plaisir et il se serait transformé en

un grand dragon d’or qui garderait aujourd’hui encore le Graal, sous la forme

d’un émeraude émanant une forte lueur verte, caché dans une grotte dissimulée

dans une montagne de la Vallée de Susa. Phaéton et la civilisation du bassin fertile de la Mer

Noire Le mythe de Phaéton semble ne pas

toucher seulement la région du Piémont, d’après ce que racontent les anciennes

traditions du chamanisme druidique, il étend son influence culturelle sur tout

le continent européen jusqu’au bassin de la Terre fertile de la Mer Noire.

C’est ici, dans la zone où existe maintenant la Mer Noire, que se seraient

fixées pour la première fois les populations qui seront ensuite identifiées

dans la culture des Celtes. Selon les mythes et les

célébrations de ces populations, la zone représentait le berceau antique de

l’humanité, la Terre Impérissable, un foyer archaïque qui avait vu surgir la

splendeur d’une grande civilisation. Toujours d’après les légendes

druidiques du Piémont mais aussi du nord de l’Europe, le mythe de Phaéton et de

la ville de Rama ne touchait pas seulement le territoire piémontais mais

c’était une référence pour tout le druidisme européen, jusqu’à la civilisation

de la Mer Noire, berceau de la culture celtique, d’où provinrent par la suite

les migrations qui caractérisèrent la période proto-romaine et qui, aujourd’hui

encore, lient sur la base de racines culturelles communes les peuples actuels

du Moyen-Orient, de l’Europe, de l’Asie et de l’Inde. Les traditions relatent qu’à

l’époque du début de l’histoire des Celtes, à la place de la mer actuelle, il

existait un grand lac d’eau douce entièrement entouré de terrains agricoles de

terre noire incroyablement fertiles. La civilisation antique de la Mer

Noire était connue comme un véritable Eden qui abritait l’humanité depuis des

milliers voire même des millions d’années. Une humanité formée de différentes

ethnies qui vivaient pacifiquement les unes avec les autres. Une tradition qui reste encore

vivante parmi les populations de culture celtique du Nord de l’Europe comme

étant le mythe de la Terre du Royaume d’Ys, disparue à cause d’une tragédie

antique due à un débordement de la Mer Méditerranée autour de 6000 ans av. J.C.

après la fonte des glaciers de la dernière glaciation (11 000 ans av. J.C.). Aujourd’hui, les explorations

marines réalisées par plusieurs chercheurs ont permis de retrouver sur le fond

de la Mer Noire des restes d’ustensiles et d’habitations. La fin de la civilisation de la

Mer Noire serait à l’origine de quatre grandes migrations des peuples qui

cherchèrent d’autres terres où survivre. Des migrations qui touchèrent le

centre et le nord de l’Europe, les terres baignées par la Mer Méditerranée et

une partie de l’Asie. La fin de la civilisation de la Mer Noire signa aussi la fin d’une ère mythique en donnant vie à un « nouvel ordre » et elle porta à la naissance du monde classique qui représente aujourd’hui les racines de la soi-disant culture majoritaire occidentale. Une reconstitution de l’ancienne ville de Rama -

Le mythe de Rama révèle ses fondements historiques. Un mythe qui réécrit

l'histoire de l'Europe et en marque les racines spirituelles et culturelles. 3 - LE MYTHE DE PHAETON ENTRE CITATIONS ET ARCHEOLOGIE

Ce qui est resté de la ville de Rama et du

mythe de Phaéton

Les nouvelles concernant le mythe

de Phaéton et la ville de Rama semblent

arriver intactes des temps anciens jusqu’au début du XXème siècle puis tout

s’efface et semble disparaitre. Seules les traditions des communautés

traditionnelles celtiques encore présentes et vitales sur le territoire restent

vivantes. Elles maintiennent un profil de

discrétion et dans de nombreux cas de secret par lequel elles comptent protéger

leur présence sur le territoire. La mémoire des persécutions subies après la

promulgation de l’Edit de Constantin influence le maintien de cette position

historique. Par exemple, l’événement emblématique du camp de détention, d’extermination

et de tortures précurseur du camp américain de Guantanamo, ouvert par l’Eglise

chrétienne en 359 apr. J.C. à Skytopolis en Syrie et destiné à accueillir et à

faire mourir les païens qui étaient arrêtés dans tout l’empire, est encore un

souvenir ancré dans les mémoires. C’est quand même grâce à ces

communautés traditionnelles encore présentes, que de nombreuses légendes

survivent dans la tradition piémontaise, continuant à évoquer ainsi le mythe du

Graal et celui de Phaéton. On ne peut certes pas ignorer non

plus la possibilité que les traditions de Rama aient influencé depuis des

siècles et jusqu’à nos jours, la culture laïque des salons des Lumières de la

ville de Turin, chef-lieu Piémontais. Le travail des chercheurs du XIXème siècle et l’œuvre de

Matilde dell’Oro Hermil Le mythe de la ville de Rama a

survécu à travers les siècles, grâce aux traditions orales du druidisme local

mais aussi grâce aux chercheurs du XIXème siècle qui ont recueilli des données

très importantes ainsi que des documents justifiant son existence avant que

ceux-ci ne soient oubliés tout comme les pierres des murs détruites et

confisquées par les romains. Par exemple, nous pouvons citer

le « Dizionario Geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di

S.M. il Re di Sardegna » (« Dictionnaire

géographique-historique-statistique-commerciale des états de Sa Majesté le Roi

de Sardaigne ») datant de 1837 qui à la voix Caprie (Chiavrie) cite

l’existence de la ville de Rama comme vestige d’une civilisation antique ayant

existé dans la vallée de Susa. Nous pouvons citer l’œuvre

encyclopédique de William Smith, « The dictionnary of Greek and Roman

Geography » (« Le dictionnaire de la Géographie Grecque et

Romaine ») publié en 1854. Ce dernier relate le mythe de la ville de Rama. Nous pouvons rappeler Matilde

Dell’Oro Hermil qui a écrit « Storia di Mompantero e del Roc Maol »

(« Histoire de Mompantero et du Rochemelon ») en 1897 dans lequel

elle cite et décrit la ville de Rama d’après les légendes qu’elle avait

elle-même recueillies dans la vallée. Rama dans les citations des historiens romains Le mythe de la ville de Rama

n’appartient pas seulement au corpus des légendes recueillies et rapportées au

début de notre siècle. En effet, dans l’antiquité Rama était déjà connue dans

le monde grec et romain. Au IVème siècle, on localisa

l’existence d’une Rama citée par la culture Gallo-celtique dans la zone

transalpine aux limites de la frontière avec les Alpes cottiennes. Des

témoignages archéologiques confirment la présence antique d’une nécropole

Gallo-romaine par la découverte d’urnes, de torques, de bracelets et de

fibules. Aujourd’hui encore, les récits

locaux de la zone transalpine du côté français parlent d’une ville de pierre

antique qui s’appelait Rama. L’épicentre de la mémoire de la ville de Rama est

situé dans une zone entre Briançon et Embrun, près de la région de la Vallée de

Susa. On pense aussi que dans la zone

de Briançon, tout comme dans celle de la Vallée de Susa, les Romains

utilisèrent les structures de la ville cyclopéenne de Rama, et il en fut de

même dans la Latium où ils intégrèrent dans leur architectures militaires les

anciennes œuvres des Pélasges. D’après les chercheurs de la zone

transalpine, la ville de Rama semble avoir disparue presque entièrement, probablement

à cause d’une catastrophe naturelle. De la ville disparue de Rama, il reste

aujourd’hui encore des traces dans un ravin nommé « Roche de Rama ». Le mythe de Phaéton et la présence du mégalithisme au

Piémont Le mythe de Phaéton ne semble pas

être uniquement un mythe en soi, en effet il est lié à une forte présence de la

culture du mégalithisme qui se manifeste comme un substrat culturel ressenti

dans toute l’aire géographique du Piémont. Dans toute la région piémontaise,

on peut trouver une grande quantité d’œuvres mégalithiques en tout genre. Leur

densité, surtout dans la Vallée de Susa nous amène à évaluer la possibilité que

la zone piémontaise fût une région particulièrement importante pour la culture

mégalithique. Sur le territoire on peut observer des cromlechs, des menhirs

isolés ou placés sur de grandes allées, des dolmens de différentes dimensions,

des cupules et des massifs de cupules, des tumulus, des fontaines sacrées et

des cavernes rituelles. Le phénomène du mégalithisme est

étendu dans toute la région Piémont : 1)

Le mégalithisme de la Vallée de Susa, épicentre des mythes et des récits

historiques du Piémont antique. Un exemple : le complexe sacré de Pian Focero (le

plateau des feux) dans la Vallée de Susa, où une petite colline qui domine les

lieux rappelle énormément la face d’une pyramide Maya. On peut rejoindre le

Plateau par une échelle sculptée dans la pierre et qui monte jusqu’au sommet de

la pyramide présumée et où l’on a découvert trois « masques » de

fabrication toltèque. Sur les lieux, on a retrouvé aussi de nombreux graffitis

représentant le soleil flamboyant. 2)

Le mégalithisme des Vallées de Lanzo 3)

Le mégalithisme de la région d’Ivrea (Canavese) 4)

Le mégalithisme de la région de Cuneo (Cuneese) 5)

La renaissance de la culture du mégalithisme et la reconstruction

archéoastronomique du grand cromlech de Dreamland dans le Parc régional de la

Mandria. La culture du mégalithisme du Piémont se révèle particulièrement riche en

mythes et en connaissances fascinantes, à la portée historique considérable. Un événement qui ne reste pas localisé seulement dans la région mais qui

s’étend sur tout le continent européen, et qui nous touche grâce à ses

événements particuliers. Un des mythes qui caractérisent cette zone culturelle est celui de Phaéton

qui répète, en les situant dans un contexte historique, l’épopée et les

caractéristiques du mythe du Graal. Le mythe de Phaéton et les restes

des roues percées Parmi les restes archéologiques de la culture mégalithique, nous pouvons

surtout citer la grande quantité de roues percées qui ont été retrouvées

dans la région piémontaise. Des restes qui vu leur nombre et leur présence sur le territoire semblent

faire référence au mythe de la grande roue d’or qui aurait été forgée par

Phaéton afin de laisser sa connaissance comme don pour les hommes. Quelques restes de roues percées : -

Les roues de Borgone di Susa, dans la Vallée de Susa -

Les roues de Vaie (sur les parois d’une roche placée verticalement), dans

la Vallée de Susa -

La roue avec cupule de Villarfocchiardo, dans la Vallée de Susa -

La roue de Mompatero (sur les parois d’une roche placée verticalement),

dans la Vallée de Susa -

Les roues aux pieds de la Rocca de Cavour près de Cuneo -

La roue de Balme, dans les Vallées de Lanzo Ces pierres ont parfois été identifiées

comme des « meules », mais cette utilisation semble improbable vu

qu’elles sont sculptées dans des positions parfois non adaptée à cette tache,

comme par exemple sur la verticale de la paroi de pierre de Vaie. Ou comme à

Borgone di Susa où quelques marches creusées dans la pierre permettent même

d’accéder aux « meules » : pour accéder à la zone de travail il

n’y en aurait pas eu besoin et il est impensable que quelqu’un occupé à faire

cette sculpture imposante ait pensé à faire des marches supplémentaires. On peut citer l’exemple de la

soi-disant « meule » de Villarfocchiardo qui porte trois cupules

gravées sur sa surface. Comme nous le savons, la présence des cupules indiquait

le caractère sacré des pierres et des lieux. Le symbole de la roue percée - Auprès des

Peuples naturels de la planète il existe un symbole commun considéré sacré, qui

a le même sens mystique. Un témoignage de l'ancienne culture qui unissait à

l'origine tous les peuples de la terre et qui a donné naissance au mégalithisme. De

Phaéton au mythe de Ngog Lituba, ou d’Odin, de la

conquête de la connaissance secrète de la roue des Runes, au mythe du

Graal e de la Table Ronde, percée elle

même au centre. Un événement

extraordinaire s'est passé aux débuts de l'humanité et a changé l'histoire de

la planète. On peut citer aussi le cas de

Mompantero qui possède une roue solaire placée sur une roche et fêtée chaque

année, à l’occasion de la fête celtique d’Imbolc le 1er février, par

un rite d’origine antique appelé « la danse de l’ours ». Il faut rappeler que le symbole

de la roue percée est aujourd’hui encore connu par de nombreux peuples liés à

la culture du mégalithisme, d’Europe jusqu’en Australie, et de l’Afrique

jusqu’aux populations des Andes. Bien que les roues percées soient présentes en

grande quantité sur toute la planète, nous ne connaissons aucune recherche

archéologique sur leur sens : certains archéologues les nomment boucles

pour ceintures. Les cultures autochtones

attribuent à ce symbole des valeurs spécifiques de la connaissance mystique. Il

possède de nombreux noms : -

La « shahqt-mar » chez les anciens druides européens -

La « medicine wheel » ou « ciangleska wakan » chez les

peuples autochtones d’Amérique du nord -

Le « pi » chez les peuples autochtones de la Chine antique D’autres exemples de la diffusion

de ce symbole : -

Les roues percées des aborigènes australiens -

Les roues percées des îles du Pacifique qui sont semblables à celles de la

Vallée de Susa du point de vue des dimensions : les plus grandes, d’un

diamètre de 1 à 2 mètres, étaient aussi utilisées comme monnaie. Une énigme : le sarcophage du géant retrouvé dans la

Vallée de Susa Une curiosité qui pourrait se

lier à la présence de Rama dans la Vallée de Susa est révélée par le témoignage

de l’archéologue turinois Mario Salomone. Dans les années 70, l’archéologue

témoigna qu’un paysan avait retrouvé, dans un champ de la Vallée de Susa, un

sarcophage de pierre d’une longueur de trois mètres contenant un squelette

proportionné. D’après son témoignage, le tout fut caché et peut-être détruit

par le curé de la zone où il fut trouvé. Les légendes liées au mythe de Phaéton et de Rama Au-delà des restes historiques,

il existe encore de nombreuses légendes populaires qui survivent dans le

folklore de la région Piémont. L’existence de la ville de Rama a

toujours été liée au mythe de Phaéton et de nombreuses légendes relient

l’histoire mythique de Rama au mystère du Graal. Par conséquent, de la même façon

dont survivent aujourd’hui encore les légendes et les restes historiques liés

au mythe de Rama, au Piémont il existe aussi de nombreux témoignages culturels

et historiques faisant référence à la descente de Phaéton et au Graal qui

aurait été conservé pendant de nombreux millénaires par les habitants mystérieux

de cette même ville de Rama. En pénétrant encore plus dans les

légendes des vallées piémontaises, nous pouvons rappeler la survie, pendant des

millénaires et jusqu’à nos jours, de la culture druidique dont le cœur était le

culte solaire et celui du feu. Une culture qui est aujourd’hui

encore célébrée par certaines communautés paysannes du Piémont avec des rites

secrets qui réunissent des centaines de personnes de tous les villages de la

région piémontaise. 1)

Les légendes faisant référence au mythe de Phaéton : -

La légende du grand bloc d’or, reconnaissable comme étant le char de

Phaéton décrit par le mythe transmis par Ovide et transmise dans la Val Grande. -

La légende de la roue tombée du ciel, transmise par une des légendes

relatives au mont Ciabergia, qui peut être liée à la roue d’or forgée par

Phaéton. 2)

Les légendes faisant référence au mythe du Graal La tradition relate que,

après que Phaéton se soit congédié des hommes, ses reliques furent conservées

dans une caverne du mont Roc Maol, l’actuel Rochemelon (Rocciamelone). Il existe à ce propos de

nombreuses légendes médiévales. De nombreux personnages auraient cherché la

relique sans jamais la trouver et leurs exploits sont narrés par les légendes. Les habitants de la Vallée de

Susa racontent que le mythe de la caverne secrète et de ses trésors a continué

y compris au cours de la deuxième guerre mondiale, quand les troupes nazies

occupant les territoires explorèrent les montagnes de la vallée, surtout le

Musinè, à la recherche des cavernes mythiques qui auraient conservé d’anciens

trésors cachés, mais sans toutefois réussir à les trouver. Nous pouvons citer à ce propos

deux légendes médiévales. Citons la légende de la caverne

du Mage dans le Musinè, pleine de symbolismes liés au mythe du Graal. Elle raconte

que dans une grotte à l’intérieur du Mont Musinè qui donne sur la Vallée de

Susa, vivait un mage qui protégeait une grande pierre précieuse verte. Dans la

salle il existait un Dragon en Or placé pour défendre les lieux, ce qui

rappelle une des créatures métamorphes faites de métal doré laissées par

Phaéton afin de protéger la connaissance donnée aux hommes. Il y avait une

fontaine dont l’eau se reversait dans un petit lac dans lequel se

matérialisaient des visions de soldats vêtus d’uniformes bleus et de chapeaux

tricornes qui se battaient, de grands oiseaux qui laissaient tomber des objets

détruisant une ville. Ils virent aussi des chenilles en métal qui se

déplaçaient ensuite parmi les ruines. Nous citons la légende d’Ardouin

III, marquis d’Avigliana, de Susa et de Turin, qui partit en expédition, attiré

par les récits sur les trésors cachés dans la Vallée de Susa dans une grotte du

Mont Rochemelon (Rocciamelone), le Roc Maol des anciens Celtes. Toutefois

Ardouin et ses troupes durent abandonner à cause d’un brouillard épais qui se

levait, impénétrable et accompagné d’une grêle dense de pierres chaque fois

qu’ils s’approchaient des lieux. Nous citons la légende urbaine

selon laquelle le Graal serait gardé à Turin, caché dans un lieu souterrain

indiqué par les symboles de la basilique de la Gran Madre de Turin. Phaéton et la tradition des héritiers de l’art de la

fusion des métaux Un renvoi à la légende de

Phaéton, en relation avec les connaissances métallurgiques enseignées aux

hommes et donc à son enseignement alchimique, provient des traditions des

anciennes compagnies de fondeurs de métaux qui ont continué, dans la Vallée de

Susa, leur activité jusqu’au début de notre millénaire. Nous pouvons rappeler la présence

de cette tradition dans la Vallée de Susa : dans les vallées, il y a

encore quelques décennies, les danses rituelles et sauvages des chaudronniers

étaient encore exécutées autour du feu pendant les solstices et les équinoxes. Les traditions transmises par les

familles des fondeurs de métaux, et surtout celles qui concernaient le secret

du travail de l’or, survécurent aux répressions religieuses. Les communautés du

Mont Romulejo (autre nom du Roc Maol) racontent que leur connaissance du métier

était due à un dieu qui était venu

amener le feu volé au ciel. La survie de Rama dans les toponymes des lieux et dans

les noms des personnes Dans la zone transalpine sur

laquelle se dressait Rama, de nombreuses citations sont encore vivantes

aujourd’hui à travers les toponymes et les noms des personnes qui font

référence à la ville mégalithique mythique. Du côté subalpin de la partie

italienne, dans la Vallée de Susa, il existe différents toponymes rappelant la

présence de la ville de Rama : -

Le « bois de Rama » près de Susa -

Le hameau « Ramat » de la ville de Chianocco -

Les très nombreux noms de famille de personnes faisant référence à Rama -

La

« Via Città di Rama » (« Rue Ville de Rama ») à Caprie Du côté de la zone subalpine

française, nous trouvons d’autres toponymes rappelant le mythe de Rama : -

Le « Château de Rama » près de Champcella dans la vallée de la

Durance -

La petite ville « Roche-de-Rama », près d’Embrun, connue au

Moyen-âge comme « le bourg ou la ville de Rama », qui doit

aujourd’hui son nom à la grande roche qui est considérée comme étant le dernier

bastion de la ville mégalithique du même nom ayant disparu. La roche est

surmontée par une grande croix. -

La rue de Briançon nommée « Rue de Rama, l’ancienne rue des Seigneurs

de Rama ». Le Cromlech de Cavaglià, Piémont La recherche non appliquée sur le mégalithisme du Piémont Le mythe de la ville de Rama et

celui de Phaéton, inévitablement liés par les événements antiques, sont

présents dans de nombreuses légendes existant dans la région piémontaises et

rappelées par l’écho des traditions de tout le continent européen. Il ne manque

pas le soutien de chercheurs de nombreux Pays. Cependant, malgré cette base

culturelle considérable, ces deux mythes ont toujours été relayés à la simple

narration, sans qu’aucune vérification concrète n’ait été réalisée sur la

réalité des événements racontés. Et aucune recherche archéologique tangible n’a

jamais non plus été entreprise afin de faire jour sur ces légendes villageoises

insistantes. Pour la légende de Rama il n’existe

pas non plus de Schliemann moderne, à la poursuite de sa ville de Troie,

pouvant faire jour sur le mystère archéologique millénaire de la vallée de

Susa. Au contraire, d’après ce que l’on

a observé, on pourrait dire qu’une destruction systématique de tous les restes

précieux comme les dolmens, les objets rituels et les représentations

pictographiques a eu lieu dans toute la région piémontaise. Chronologiquement parlant, le

dernier cas est l’endommagement des restes importants que représentaient les spirales

sur la roche de Mompantero, pour lesquelles les autorités n’ont pris aucune

mesure de protection. La découverte des murs de Rama dans la vallée de Susa Toutefois, malgré le climat

d’indifférence qui règne autour du mythe de Rama et de Phaéton, pendant l’été

2007, de grands remparts de murs mégalithique en pierre furent découverts dans

la Vallée de Susa. Et vu le lieu de la découverte, ils peuvent être considérés

comme étant une partie des grands murs de la ville de Rama. Les murs de

Rama - La témoignage important sur la

possibilité de l’existence réelle de l’ancienne ville dans la vallée de Susa en

Piémont. Cette découverte représente un

témoignage important sur la possibilité de l’existence réelle de Rama, au-delà

de ce qui est évoqué par la narration du mythe et des légendes populaires. Les murs semblent sortir de la

montagne, on pourrait déduire qu’ils ont été enfouis par des avalanches

naturelles survenues au fil du temps. Les pierres constituant les murs de Rama

sont carrées (par conséquent elles ont forcement été fabriquées par l’Homme) et

elles ont des dimensions considérables. Les rocs sont dressés les uns sur

les autres, avec des blocs de pierre d’une taille moyenne de 1m80 de haut sur

1m60 de large et autant de profondeur. On peut estimer que chaque pierre des

murs de Rama pèse entre 4 et 5 tonnes. Les pierres paraissent placées

selon des découpes qui semblent avoir pour but de leur apporter une certaine

cohésion et par conséquent une compacité de l’ensemble des murs. Dans certains

cas, on peut remarquer combien les pierres sont encastrées les unes dans les

autres, sans qu’il ne soit possible d’y glisser la lame fine d’un couteau. L’aspect de ces murs, vu leur

forme et leur élaboration, peut rappeler celui des forteresses des Andes ou les

pierres à plusieurs angles de Cuzco. Ils rappellent s’en aucun doute les murs

des forteresses mégalithiques du centre de l’Italie comme ceux de la zone du

Circé du Latium, près de Rome, qui ont été réalisés on suppose, par les

Pélasges puis réutilisés ensuite par les romains. Ils peuvent aussi être assimilés

à certaines œuvres mégalithiques de la Sardaigne. Les fouilles archéologiques de la zone de Briançon Sur le versant français aussi ont

lieu des fouilles dans un site archéologique attribué à la Rama antique. Depuis plusieurs années, dans le

site archéologique de Champcella, près de la commune

« Roche-de-Rame », entre Embrun et Briançon, des fouilles

archéologiques sont en cours. Les dernières, en mai 2007 ont porté au grand

jour des constructions de style mégalithique semblables à celles des murs de

Rama trouvées dans la Vallée de Susa. La découverte de Rama et la leçon que l’on peut tirer de

Platon La découverte des mus de Rama

porte l’existence de la ville mégalithique antique au-delà du mythe et cela

révèle que Rama ne doit plus être considéré comme une légende mais plutôt comme

un fait historique bien concret. Comme disait Platon dans le

Timée, en parlant du mythe comme d’une façon de raconter des événements ayant

réellement eu lieu, peut-être que le mythe de Rama pourrait cacher des notions

historiques devant encore être découvertes. -

Quels autres secrets pourraient encore être découverts ? -

Le personnage de Phaéton a peut-être lui aussi une valeur historique

précise allant au-delà du mythe ? -

Qu’est-ce que le mythe de Phaéton a représenté pour les anciens

Celtes ? -

Que peut-il encore révéler à notre époque ? Il peut au moins représenter les

racines antiques du Piémont et probablement de tout le continent européen,

comme semble le démontrer la continuité actuelle de la tradition et de la

spiritualité du druidisme local dans la région Piémont et peut-être même dans

la zone transalpine du côté français. 5 – LE PROJET « RAMA

VIT » Il

existe un patrimoine constitué de restes mégalithiques, de mythes anciens, d’us

et de légendes qui ne doit pas disparaitre. Il faut

entreprendre une recherche qui utilise surtout les restes mégalithiques afin de

tracer une carte des lieux. Une carte des sites archéologiques qui transmette

l’idée de l’extension des zones historiques intéressées. Il est

tout aussi important de récupérer le grand bagage des traditions orales, des us

et des coutumes qui sont encore transmis aujourd’hui. Lors du

rassemblement de ces connaissances, nous pensons qu’il faut distinguer : -

les mythes de l’origine,

c'est-à-dire le bagage spirituel des mythes faisant référence à la naissance de

l’univers et à la naissance de l’humanité. -

les éléments historiques,

c'est-à-dire les restes, les documents historiques, les références à des sites

mégalithiques et tout ce qui documenté historiquement parlant. -

les traditions de ladite

« religion antique », c'est-à-dire le bagage très étendu de

connaissances, de coutumes, de remèdes et de rites transmis de façon directe. -

le folklore, c'est-à-dire le bagage

de connaissances rapportées et réinterprétées selon la culture et la religion

qui les utilisent. Ce dernier élément est souvent pollué par des

interprétations bouleversant le sens d’origine du mythe, de la légende ou de la

coutume. Par exemple, les interprétations du personnage de la

« masca », autrefois considéré comme la représentation du Chamane et

devenue par la suite la « sorcière », ou encore l’interprétation des

légendes liées aux lieux mégalithiques et auxquels on associe souvent le démon,

voir le cas de l’attribution des cupules. Ce

travail veut représenter le début d’une recherche et aussi la pointe d’un

iceberg révélant peu à peu un monde antique encore tout à découvrir. Nous

croyons qu’il est important de remettre au jour les racines qui sont les nôtres

afin de leur donner un visage précis. Nous

sommes convaincus de l’importance de la connaissance de nos propres racines

pour mieux comprendre le présent et pour affronter le futur qui nous attend. Le

dolmen de Cantoira, Piémont

|